@爱泡温水的青蛙 关于发热的机制和优缺点已经总结的很好了,我来再补充一点料:

发烧的好处是对病原体复制有抑制作用,对免疫系统能够起到激活作用。坏处是容易把人烧坏。怎么最大化发烧的好处,最小化发烧的恶果呢?

在排除高危风险的情况下,38.5 度以上 40 度以下,可以先物理降温,1-3 个小时之后再吃退烧药,难受就早吃药、不难受就晚吃药。最晚不要超过 6 个小时,再烧下去意义不大。

免疫系统需要发热激活,但是不需要一直高温,也不需要过分高温。

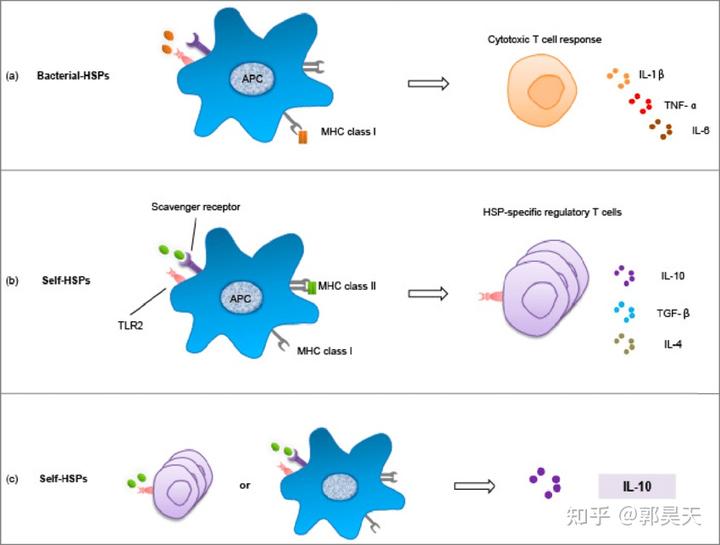

免疫系统被发热激活的过程是一个比较复杂的机制[1],这里面有两部分作用:

- 免疫系统中的各种细胞可以被高温直接激活。

- 各种细胞之间通过炎症因子传递信息,实现免疫激活的放大和增强。

不过对于我们来讲,发烧主要的作用就是第一件事情,通过高温直接激活免疫系统。

具体是怎么激活的呢?高温会激活细胞合成一种蛋白质,叫热休克蛋白(Heat shock protein,HSP)。顾名思义,你得够热了(38–41°C),这种蛋白才能被激活出来[2]。

不管是细胞自己被激活了热休克蛋白,还是其他细胞激活的热休克蛋白,甚至病原体的热休克蛋白,都可以进一步地激活免疫系统细胞和相关炎症反应。

一般来讲如果你体温超过了 38.5°C,各项 HSP 蛋白的激活就已经开始了。其中热休克蛋白被充分激活之后,在细胞内能够维持相当长的时间,至少可以有 48 小时[3][4]。

也就是说当你发烧达到 38.5 度以上的时候,你体内的免疫系统就开始被动员了。而且他们一旦被动员起来,这个记忆至少能维持 2 天。(而且基于炎症因子的信息传递,还能后续加强这个记忆)。

那么动员的时间需要多久呢?一般而言,开始有响应只需要 1 个小时[5],要完全充分的动员,最长需要 6 个小时[6][4]。

从实操角度来讲,从你测出来高烧之后的 2 个小时,其实也差不多该吃药了,毕竟测体温之前应该就已经烧过一段时间了,而退烧药吃了起效也得有个过程,整个全程跨度可能 4 个小时,已经比较充分了。如果你都烧了 6 个小时了,铁定该退烧了,因为再烧,也很难激活更多的免疫系统了。

如果你都烧到 40 度以上了,直接上退烧就好了。光是你冲到 40 度,再降下来的这段时间,就够激活免疫系统了。

不用担心不发烧就没热了,被激活的免疫系统自己也能对病灶局部加热

降了体温,病原体会不会变得好存活了?如果是免疫系统已经被激活的情况下,其实不会。

绝大多数病毒能够感染的位置是很小的。比如说 omicron 主攻的就是上呼吸道。但是我们感受到的发烧是全身层面的核心温度调控。你的脑门、大腿、胳膊都会热一热,其实非常不精准。别把我们的身体想成是一套聪明高效的设备,并不是的。

等免疫系统已经被发热激活之后,人家已经能干活了,而且免疫系统自带加热能力。但是下丘脑指挥身体还是要接着烧。现在发烧其实就类似个啦啦队,也就比你在床上喊“哎呦”效果强一些。你说没用吧,确实可以抑制病原体的活性和复制。但是你说有用吧,现在不发烧,免疫系统其实也能把活干了。而这时候发烧带来的对全身脏器的副作用会越来越明显,很有可能杀敌八百,自损一千。

当免疫系统被激活之后,在病毒攻入的地方,会聚集各种各样免疫系统的细胞。他们中的很多种类,都可以被炎症因子激活产热。比如说巨噬细胞可以把局部温度拉高 2 度[7],中性粒细胞有一种称为呼吸爆发(Respiratory burst)的机制可以短时间产生大量的活性氧用来破坏病原体,这个过程也能产热[8]。淋巴细胞和单核细胞也可以被白介素和干扰素激活,快速产热[9]。

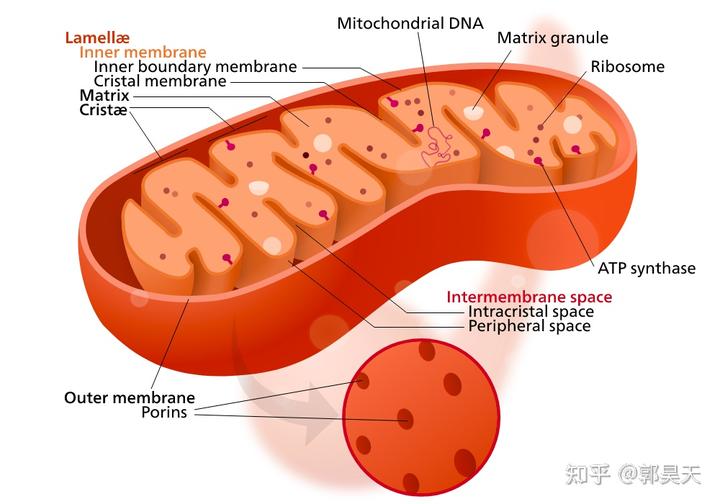

大多数免疫系统细胞产热的机制也很简单,就是靠线粒体:

线粒体这个细胞器平时负责把吃的变成 ATP,然后细胞各个生理环节就可以用 ATP 供能了。而在细胞需要产热的时候,线粒体也可以直接不产 ATP,就空转,把化学能量烧成热能。线粒体可以在局部达到 50 度,仍然保持正常的生理功能。[10]

诚然,这些局部升温是建立在核心温度的基础之上。所以如果你核心温度体温高,还是会有帮助的。

如果你都烧到 40 度以上了,那没什么好说的了,还是先救救脑子吧,直接上退烧!

PS:评论区有认为我说的是”发热会烧坏脑子“,我觉得可能有点过度解读了。从”功能可能会发生失常,所以要药物干预“,到”不干预就会导致功能丧失“,这中间距离还是很大的。高热经常会伴随神经和认知层面的功能失调,从几乎人人都有的精神不振,到重度的晕厥、癫痫,都有可能。虽然 42 度以下,基本上不用担心会发生永久性的脑损伤,但是高热惊厥、昏迷,这些暂时性的功能紊乱哪一样不危险呢,就算是非常轻度的精神不振,在家休息的时候都可能把自己磕碰、烫到。发烧导致大脑没在正常运转,所以要吃退烧药尽可能保证其正常功能,该吃药还是得吃药。

微信扫一扫

微信扫一扫