我想想啊,这种问题的回答其实还挺琐碎的,先写想到几个写几个,有感兴趣的再加。其中有几个是疑问句,这几个问题你可以琢磨琢磨,有助于构建整体的学术理论框架:

- 被压缩的弹簧放进硫酸被腐蚀干净,多余的弹性势能去哪儿了?

许小然:从被压缩的弹簧说起:物质如何蕴含势能

2. 硫酸铜按照铜离子计算的话服用几克就能死人,但由于人类有呕吐机制,而硫酸铜具有催吐的功能,实际上可能要服用好几十克的剂量才会导致中毒死亡(相比之下老鼠由于没有呕吐机制就只能靠自己的新陈代谢扛了(结果自然是扛不住

3. 氢氧混合物的爆炸区别于其他爆炸物有一个极为明显的特点:它特别的响。主要原因是反应前后物质体积相差太多,导致庞大体积的真空(低压)出现。

4. 硫酸铜比大部分常见其他铜盐要便宜,因为铜元素所占据的重量小。

5. 纯的过氧化钠是白色的,作为实验产物的过氧化钠往往由于混有少量的超氧化钠而呈现黄色。

6. 周期数更高的碱金属元素能够实现更高程度的氧化物态(如过氧化 - 超氧化 - 臭氧化),但周期数较低的碱金属元素之所以无法实现更高程度的氧化物态(例如,超氧化钠极不稳定),原因之一是中心金属原子半径太小,挤不下这么多氧原子。

7. 八四消毒液之所以叫这个名字是因为其被发明于 1984 年,地坛医院的前身北京第一传染病医院研制成功能迅速杀灭各类肝炎病毒的消毒液,经北京市卫生局组织专家鉴定,授予应用成果二等奖。

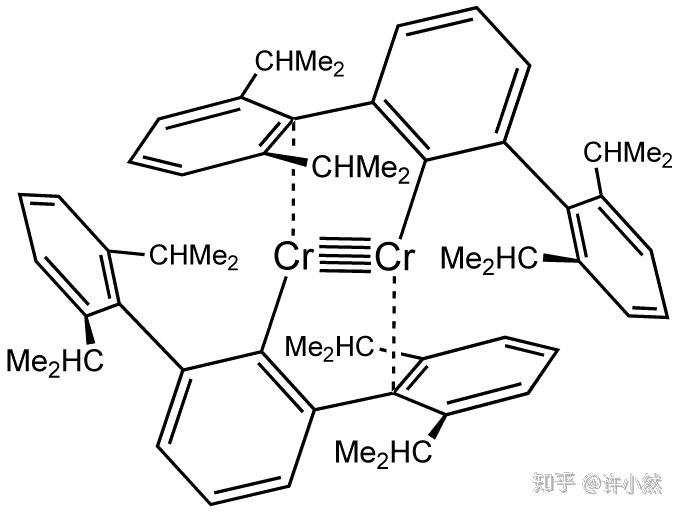

8. 目前已知的最多重键来自一种有机铬,其中两个铬原子之间成五键[1],并且有很强的证据显示,元素周期表中任何两个元素之间不可能形成键级超过六的化学键[2][3]。

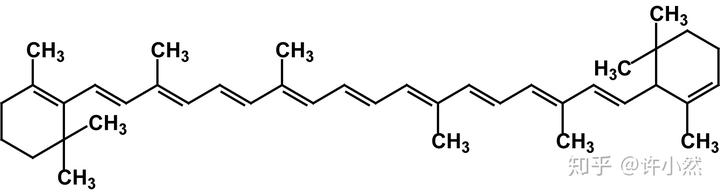

9. 高中阶段接触到的唯一一种有颜色的烃是β- 胡萝卜素,尽管没有专门地学习,但它确实在生物教材的一个插图中出现过(姑且不把萘的受激发光算作固有色)[4]。

10. 跑一场马拉松,人能够消耗以吨为单位计量的 ATP(三磷酸腺苷),不过当然,这是一个动态平衡反应。

11. 引发基因突变含氮碱基发生变化的主要原因之一是量子力学效应,没办法,因为物质尺度就在这个范围内。

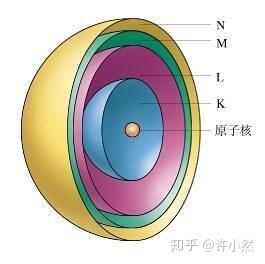

量子力学适用于 DNA 尺度的分子吗?

12. 芳香烃在发生爆燃的时候,会总共爆炸两次,第一次是蒸汽爆燃,第二次是开环反应爆燃。

13. 亨利·莫斯莱和巴克拉首次于 X 射线吸收研究的实验中发现电子层,即初高中主要涉及到的电子轨道理论,一开始是把第一层(最内层)电子轨道命名为 层的,但由于电子轨道理论无法解释为什么电子不会掉进原子核,所以巴克拉认为应该为当时无法发现的内层电子轨道预留字母,选择了字母

作为第一层电子轨道的命名——因为

是第 11 个字母。

不过随着电子云模型和量子数的引进,现代电子轨道都用

表示了。

14. 火焰的本质基本上是纯粹的高温气体。由于剧烈的氧化还原反应释放大量热,加热了反应物上方一部分体积内的气体成分,导致这部分区域内的原子轨道上的电子发生跃迁,产生了肉眼可见的颜色 / 现象。说火焰的本质是等离子体是不准确的,因为常规的火焰的能量不够强,原子轨道上的电子不会电离,只会纷纷跃迁到高能级态再跌落回基态并产生颜色,这和无机盐晶体的焰色反应的原理是一样的——火焰的电阻还是极大,而等离子体是导电的。

15. 聚合物并不是稳定的和惰性的。比如,聚酯纤维由于在高中知识的考量下是经过本质为酯化反应的缩合聚合反应制备的,因此氢氧化钠溶液依然能够将它水解成小分子物质。

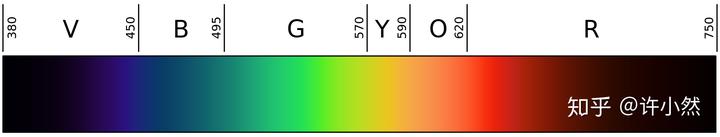

16. 人眼对于绿色最敏感,对紫色最不敏感。所谓敏感,指的是人更容易从带有这个色调的混合 / 过渡颜色中认出这个颜色作为主色调。因此,对于一条由频率连续变化的电磁波组成的光谱带中,你会感觉到绿色占据的范围最宽,而紫色最窄。

17. 接着第 14 条的火焰说,由于火焰的现象是高温加热空气导致电子跃迁的结果,因而火焰的形状和空气动力学息息相关。自最常见的纺锤状火焰主要是自然对流导致的结果,而在太空的微重力环境中,由于不存在强烈的自然对流,火焰呈现球形[5]。

宇宙飞船上到底能不能点蜡烛?

先写这么多,有人看我再琢磨,琢磨出来了我再加。

微信扫一扫

微信扫一扫